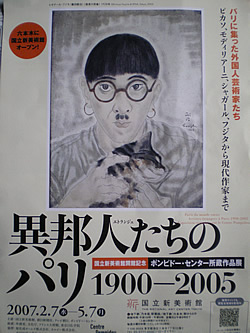

Prospectus de l’exposition : « Le Paris des étrangers » (la couverture du catalogue). |

Tokyo Midtown est né à l’emplacement de l’ancien Bureau délégué à la défense. Le terme français correspondant à « midtown » est « centre-ville » ; c’est donc une dénomination très ambitieuse, du genre « centre-ville du centre-ville ». Dans ce quartier, le bâtiment le plus intéressant est le Midtown Tower ou Tour Centre-ville, réputée être la plus haute de Tokyo. Comme par hasard, je passais dans le quartier le jour de son inauguration, j’y suis entré, et j’ai été surpris par la quantité de lettres en alphabet occidental, plutôt que par le nombre de la foule, mue par la curiosité, déjà impressionnante. On pouvait certes y trouver des norens (enseignes en tissus) des magasins de yôkan (des gâteaux japonais) ou de tofu du bon vieux temps, mais la majorité étaient des enseignes étrangères célèbres d’habillement ou de restauration rapide, et c’est comme si le centre de la capitale avait été occupé par les entreprises étrangères. Comme je revenais ce jour-là de l’exposition « Le Paris des étrangers » qui avait lieu au National Art Center, Tokyo (comme c’est écrit dans le catalogue, ce doit être le nom officiel), j’avais envie de faire un jeu de mots, en disant « L’immeuble des étrangers ». Mais, je le rajoute pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté : je ne suis pas un nationaliste au point de vue étroit ; quel est donc la signification de cette plaisanterie ?

L’histoire remonte en fait à mon incompréhension du but de cette exposition ; j’avais tiré des conclusions hâtives à partir des publicités des organisateurs, le journal Asahi et la NHK, et j’y suis allé en comprenant qu’il s’agissait du retour au pays des peintres japonais qui ont réussi à Paris, comme Tsuguharu FUJITA ou Takanori OGISU, mais je m’étais complètement trompé. Le titre original était « Paris du monde entier, Artistes étrangers à Paris 1900-2005 ». C'est-à-dire que dans cette exposition, on montrait fièrement que c’est le monde entier qui soutient Paris, et sa domination du monde artistique s’est réalisée à partir des œuvres de toutes sortes d’artistes étrangers, comme l’espagnol Picasso, le russe Chagall, le roumain Brancusi, ou encore Giacometti le suisse. Ne peut-on pas dire que le Midtown Tower, en prenant exemple sur cette mondialisation à la française, dont l’attitude s’oppose ouvertement à la globalization à l’américaine, fait prendre forme à cette uniformisation à la japonaise ?

J’avance vite, mais souvenons-nous que le slogan du Japon de la période Meiji (1868-1912) était "Sortie de l’Asie, entrée en Occident" (il semble que le fait que ce soit là l’opinion de FUKUZAWA Yukichi soit une hypothèse dénuée de fondement, et que ce n’était en fait pas son avis). Si on créait une expression pour ce concept en faisant une analogie à partir d’ « occidentalisation » et de la comparaison Occident/Orient, cela donnerait « désorientalisation et occidentalisation ». Peut-être que le gratte-ciel en question constitue le point d’arrivée de cette aspiration à cette « déorientalisation ».

J’avance encore rapidement ici. Je devine que c’est un article pour la Journée Mondiale de la femme du 8 Mars, mais dans « Le Monde » du 9, il est paru un article à sensation intitulé « Démographie : Les filles sacrifiées d’Asie », dans lequel on trouve deux tableaux pour l’illustrer.

Proportion du nombre d’hommes par rapport aux femmes par continent. (D’après « Le Monde ») |

Le premier est celui qui montre que la proportion du nombre d’hommes par rapport aux femmes varie selon les continents. Le nombre d’hommes pour 100 femmes est de 96.9 pour l’Amérique du Nord, 97.5pour celle du Sud, 99.8 pour l’Afrique, 99.5 pour l’Océanie, et de 92.7 pour l’Europe ; mais au contraire, celle de l’Asie est de 103,9. Et à partir de ces chiffres, la carte des continents est coloriée en bleu tirant sur le violet (100-104), en rouge tirant sur le violet (96-100), et en violet (92-96). C'est-à-dire que l’Asie est mise en valeur, et de plus, le commentaire suivant lui est attribué :

« Le continent asiatique est le seul qui compte plus d’hommes que de femmes. »

La deuxième illustration est la comparaison de la mortalité infantile (0-4 ans), pour ces mêmes continents. Si on note la mortalité pour 1000 enfants, respectivement pour les filles et les garçons, les mortalités en Amérique du Nord sont de 8/8, celles de l’Amérique du Sud de 31/39, celles de l’Afrique de 153/165, celles de l’Océanie de 40/39, et celles de l’Europe de 10/13, tandis qu’elle est de 76/73 pour l’Asie (la Chine se démarque de ces pays, avec 47/35). En fonction de ces chiffres, des couleurs sont attribuées à chaque continent, du rouge tirant sur le violet pour ceux dont la mortalité infantile féminine est extrêmement élevée, au bleu tirant sur le violet pour ceux où celle-ci est vraiment très basse; et on remarque le violet de l’Asie, et particulièrement le rouge tirant sur le violet de la Chine. Pour enfoncer le clou, cette carte est assortie du commentaire suivant :

« En Asie, il meurt plus de petites filles que de petits garçons. »

Bon, c’est quelque chose de tout à fait normal, mais sur les deux cartes, le Japon est considéré comme appartenant au continent asiatique. Ceci m’a étonné, car j’étais persuadé que si ce pays fait géographiquement bien partie de l’Asie, en ce qui concerne les problèmes de population au moins, il devait se rapprocher des pays occidentaux.。Mais en étudiant l’estimation de la population japonaise (au 01/10/2004) du bureau de statistique du ministère de l’Administration générale, de l’Intérieur et des Postes et Télécommunications, j’ai été surpris encore une fois : la proportion du nombre d’hommes par rapport aux femmes est globalement de 95.4, ce qui confirme notre acception courante, mais en regardant les détails, il s’est avéré que comme le remarque « Le Monde », les chiffres ressembles plutôt à ceux de l’Asie. Je n’ai pas la place pour les donner précisément, mais en résumé, ce rapport dépasse clairement les 105 jusqu'à l’âge de quatre ans, ce qui montre que la mortalité infantile des filles est plus importante que celle des garçons. De plus, ce n’est qu’à cinquante ans passées que proportion du nombre d’hommes par rapport aux femmes retombe sous la barre des 100, c'est-à-dire qu’il a plus de femmes que d’hommes. De ce point de vue, on est forcé d’admettre qu’il s’agit là d’une composition de type asiatique, où il y a plus d’hommes que de femmes, c'est-à-dire qu’il n’est pas question de « désorientalisation et occidentalisation ».

Voici pour la forme, mais qu’en est-il du cœur ?

Le « Monde » répond à la question « Pourquoi, en Chine, les filles sont victimes des garçons ? » en montrant que dans ce pays, l’application forcée politique de l’ enfant unique à eu la préséance sur la correction de la proportion du nombre d’hommes par rapport aux femmes ; et que dans ce pays, non seulement la tradition confucéenne du patriarcat et de la patrilinéarité est encore très forte, mais tout le monde attend d’un garçon qu’il perpétue sa lignée, et désire également lui confier la stabilité financière de leur vieux jours. Ce qui fait peur est la suite : comme la technique de l’échographie a été largement introduite et le sexe de l’enfant est annoncé à la mère, il semble que l’avortement est décidé dès l’instant qu’on sait que l’enfant est une fille.

« Elles (=les femmes) ne sont pas nées ou bien sont mortes en bas âges, victimes d’avortements sélectifs, d’infanticides ou du manque de soins. »

En résumé, l’article se termine sur l’avertissement que la Chine sera confrontée dans un avenir proche, à un grave « mal d’épouses ».

Si je regarde ce qui se passe au Japon, on est loin d’avoir à craindre un « mal d’épouses », et je ne peux absolument pas imaginer qu’il y ait des avortements sélectifs. Mais, peut-on dire pour autant qu’on ait complètement dépassé cet esprit de valorisation de l’homme par rapport à la femme ? Cela semble s’être calmé ces derniers temps, mais souvenons-nous du débat sur le régime impérial. Rien qu’en voyant cet exemple, nous somme obligés d’admettre que le Japon ne s’est pas « désorientalisé ».

|